Nella serata di ieri, giovedì 13 giugno, i lavori preparatori di SB60 si sono conclusi, e nello scontento generale che aleggiava nel World Convention Center di Bonn, nei momenti subito successivi alla chiusura della seduta plenaria, le dichiarazioni di Simon Stiell, segretario esecutivo dell’UNFCCC, non si sono fatte attendere. “Abbiamo preso una deviazione sulla strada per Baku. Troppe questioni sono rimaste irrisolte. Troppi argomenti sono ancora sul tavolo”, ha commentato.

Dal 3 al 13 giugno, a Bonn, in Germania, circa 6.000 persone – tra cui i delegati di 198 paesi, attivisti, ONG e altri esponenti della società civile – hanno animato la cittadina tedesca sede del Segretariato UNFCCC per presenziare ai negoziati intermedi sul clima che coinvolgono i cosiddetti Subsidiary Bodies (SBSTA e SBI).

Quello dei climate talks di Bonn è un appuntamento annuale, un incontro preparatorio che dà l’opportunità ai governi di tutto il mondo di fare il punto su quanto accaduto alla COP precedente ‒ discutendo in particolar modo i meccanismi di attuazione degli accordi raggiunti ‒ e dettare l’indirizzo politico per quella successiva, lavorando a bozze preliminari che fungeranno da raccomandazioni formali per orientare le trattative a Baku, in Azerbaijan, la città che ospiterà la prossima conferenza sul clima, prevista per Novembre.

Cecilia Consalvo, inviata a Bonn per Italian Climate Network che ha seguito la prima settimana di negoziati, ha condiviso con noi le sue impressioni: “Personalmente, ho percepito un’atmosfera di grande fretta e concitazione mista a un livello piuttosto basso di ambizione, che ha creato rallentamenti nella fase negoziale di alcuni testi. Il peso dei Developing States e l’urgenza di agire che questi paesi hanno portato sui tavoli negoziali si è percepita tantissimo sui tavoli di lavoro che abbiamo seguito, dalla finanza climatica, all’energia e all’agricoltura. E tuttavia quella che abbiamo riscontrato è stata la quasi totale mancanza di cooperazione tra Nord e Sud, con grandi divisioni su questioni molto importanti.”

Tra i temi cruciali che hanno catalizzato l’attenzione di delegati e osservatori durante questa SB60 spicca, su tutti, proprio la finanza climatica, e non a caso. A COP29, infatti, dovrebbe concludersi un accordo sul cosiddetto New Collective Quantified Goal (NCQG), un nuovo obiettivo quantitativo di finanza climatica a beneficio dei paesi del Sud Globale. A questi negoziati intermedi ci si aspettavano dunque notevoli passi avanti per accelerare i lavori e le trattative che riprenderanno a novembre. A Bonn si è parlato però anche dell’Articolo 6 di Parigi, mai del tutto operazionalizzato dai tempi della COP21, e dei meccanismi di trasparenza, con novità importanti sul fronte dei Biennial Transparency Reports (BTR).

New Collective Quantified Goal: la strada per Baku è in salita

Cominciamo dalla finanza climatica. Durante le due settimane di negoziati, a Bonn tutti gli occhi erano puntati sulla formulazione della bozza del New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG), il nuovo obiettivo di finanza climatica che dovrebbe essere formalizzato a COP29 sancendo così il superamento del famoso target dei 100 miliardi di dollari l’anno entro il 2020, stabilito alla COP15 di Copenaghen nel lontano 2009, e poi raggiunto soltanto nel 2022.

Nella prima settimana di conferenza, il percorso verso l’identificazione del NCQG è iniziato in salita, costellato da molte difficoltà e ostacolato dal riproporsi delle tensioni tra Developed e Developing States, che hanno paralizzato le trattative. Da una parte paesi come gli Stati Uniti sono rimasti fermi nella propria posizione di tenere questo nuovo obiettivo separato dalle disposizioni già previste dalla Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici, ribadendo la volontà di creare una nuova fonte di finanziamento su base volontaria – già espressa in occasione di un meeting dell’Ad Hoc Work Programme (AHWP) tenutosi in Colombia lo scorso Aprile ‒ e di allargare il bacino dei paesi donatori coinvolgendo le economie emergenti di Cina e India.

Dall’altra parte, i paesi del Sud del mondo, in primis le delegazioni di Pakistan e dei piccoli stati insulari come le Isole Marshall, hanno sottolineato che pretendere il contributo al NCQG dei Developing States costituirebbe una violazione dell’Articolo 9 dell’Accordo di Parigi. (Questo, sulla base del principio dell’UNFCCC delle common but differentiated responsibilities and respective capacibilities, sancisce il dovere dei paesi sviluppati di investire in finanza climatica per favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi del Sud Globale.) Ma hanno anche ribadito come aumentare i flussi in finanza climatica rappresenti per gli stati più poveri una questione esistenziale, un’azione ritenuta essenziale non soltanto per affrontare la crisi climatica ma soprattutto per garantire la sopravvivenza delle proprie comunità.

A ogni modo, anche durante la prima metà della seconda settimana non sono emerse soluzioni condivise riguardo alle tempistiche e alle somme da destinare, e anche nel testo della seconda bozza manca un accordo sul cosiddetto quantum, cioè sull’ammontare del nuovo target annuale. Questo a dispetto delle proposte fatte pervenire dal gruppo del G77, trainato dall’Alleanza dei paesi africani ma soprattutto dalla Cina, che ha messo sul tavolo un obiettivo da 1,1 trilioni di dollari l'anno che andrebbe finanziato da tasse sui settori strategici quali quelli della tecnologia, della finanza, della difesa e della moda.

Nella serata di giovedì 13, a seguito di due intense settimane di negoziati che hanno visto le Parti impegnate nella redazione di un testo negoziale preliminare da portare alla COP29, la plenaria conclusiva di SB60 ha decretato il proprio verdetto. Le ore interminabili di trattative non hanno prodotto il risultato sperato e, sebbene le aspettative fossero alte, il testo preparatorio sul NCQG non è stato approvato. I Co-Chairs hanno quindi invitato le Parti a fornire le proprie opinioni consolidate e aggiornate sull'NCQG il prima possibile, con l'obiettivo di redigere un nuovo documento di input in vista della terza riunione dell’Ad Hoc Work Programme e dell’High-Level Ministerial Dialogue on the NCQG, entrambi previsti per ottobre. Questi incontri rappresentano l'ultima opportunità per contribuire a preparare il terreno per un risultato ambizioso alla COP29.

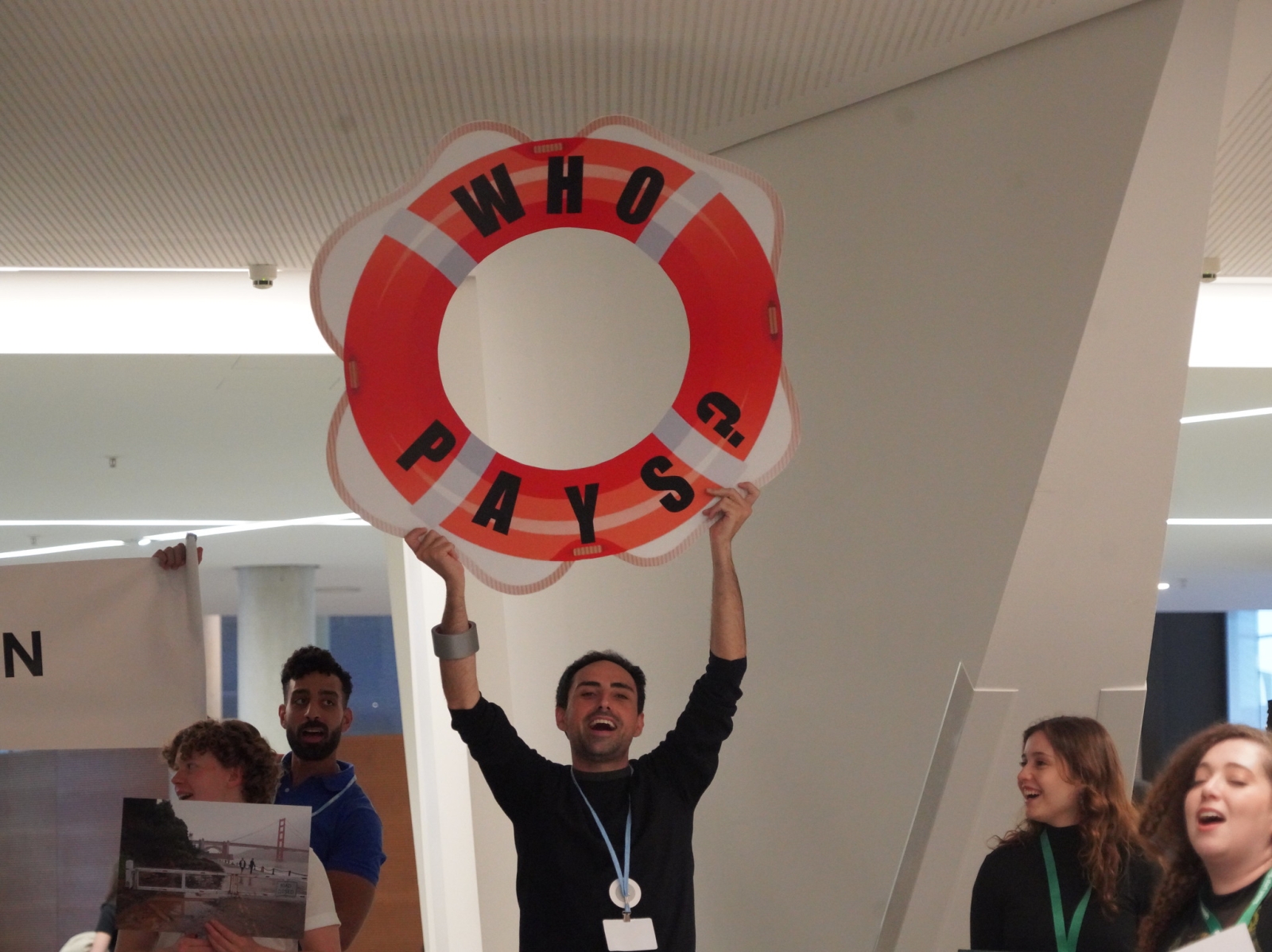

“I paesi ricchi e sviluppati hanno parlato a lungo di ciò in cui non possono impegnarsi e di chi altro dovrebbe pagare, ma non sono riusciti a rassicurare le nazioni in via di sviluppo sulle loro intenzioni di aumentare significativamente il supporto finanziario,” ha commentato Tracy Carty di Greenpeace International in una dichiarazione. A ogni modo, la presidenza del vertice di Baku ha promesso che a novembre il New Collective Quantified Goal vedrà la luce.

Meccanismi di trasparenza: le novità introdotte dall’Enhanced Transparency Framework

Passiamo poi ai meccanismi di trasparenza, introdotti dall’UNFCCC nel 1992 e rafforzati successivamente dall'Accordo di Parigi, che rappresentano strumenti cruciali per monitorare i progressi dei paesi nella lotta ai cambiamenti climatici e facilitare la cooperazione internazionale.

Questi meccanismi sono ispirati ai principi di equità (secondo cui tutti gli stati hanno pari responsabilità nel contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici indipendentemente dalle proprie condizioni materiali di sviluppo) e di fiducia (in base al quale tutti gli stati devono garantire la condivisione trasparente delle informazioni per favorire l’instaurazione di un rapporto di fiducia tra le parti). E si concretizzano nella stesura, da parte degli stati, di report periodici da presentare all’UNFCCC. Di questi, la tipologia più diffusa è quella dei cosiddetti Biennial Updated Reports (BUR), report biennali di aggiornamento istituiti in seno alla COP24 di Katowice e che forniscono una fotografia dei passi avanti compiuti dalle Parti nell’implementazione delle proprie politiche climatiche nazionali.

Ed è proprio sull’attuale funzionamento dei BUR che i negoziati di Bonn hanno prodotto delle novità interessanti. Nell’ambito dell’Enhanced Transparency Framework è stata infatti formalizzata l’introduzione dei Rapporti Biennali di Trasparenza, in inglese Biennal Transparency Report (BTR). Si tratta di una versione più completa ed esaustiva dei BUR già esistenti, e che tuttavia mira a fornire informazioni più dettagliate su adattamento, mitigazione, loss and damage e finanza climatica, per garantire una valutazione a 360° dei progressi compiuti dai singoli stati verso i propri obiettivi climatici.

Secondo le nuove regole, i BTR dovranno essere presentati per la prima volta entro la fine di quest’anno da tutti i paesi, industrializzati e non, al segretariato dell’UNFCCC. Entro 8-10 mesi dall’invio, questi report saranno poi revisionati da un team di esperti sulla base di criteri molto rigorosi, ascrivibili a tre principali tecniche di valutazione: confronto con le linee guida stabilite dall’UNFCCC, valutazione della coerenza delle informazioni con altre fonti di dati, interviste con autorità nazionali e stakeholder locali.

Chiaramente, per garantire l’utilità e l’efficacia di questi strumenti di rendicontazione, appare cruciale fornire ai paesi in via di sviluppo supporto tecnico per la preparazione e la stesura dei BTR, che in ultima istanza dovrebbero aiutare le Parti ad aumentare la propria ambizione climatica. Per facilitare il trasferimento delle conoscenze tecniche e velocizzare il processo, durante le due settimane di SB60 sono stati organizzati numerosi eventi, tra cui l’In-person Workshop on ETF Support e l’In-session Facilitative Dialogue on ETF Support. Il segretariato dell’UNFCCC ha poi fatto sapere che i training di formazione continueranno nei prossimi mesi in Africa, in America Latina e nei Caraibi, proprio per consentire alle delegazioni dei paesi del Sud Globale di arrivare preparate a COP29.

Articolo 6: in stallo i negoziati sui mercati di carbonio e meccanismi cooperativi

Ancor più timidi i passi avanti compiuti nell’ambito delle discussioni sull'implementazione dell'Articolo 6, il grande incompiuto dell'Accordo di Parigi, discussioni che hanno monopolizzato la seconda settimana di negoziati. Se dovessimo sintetizzare in poche parole di che cosa tratta questo articolo potremmo dire che si occupa di regolare gli scambi tra paesi dei carbon credits, cioè dei crediti di carbonio. Scambi, questi, che possono avvenire su base bilaterale e multilaterale, seguendo schemi di mercato e non, conosciuti dagli addetti ai lavori come market e non-market mechanisms.

I colloqui in materia hanno visto inizialmente un’accelerazione inaspettata, merito della dichiarazione d’intenti della presidenza dell’Azerbaijan che si è detta intenzionata a finalizzare il “pacchetto” di decisioni sull'Articolo 6 entro la prossima COP29 di Baku. Poi però è arrivato lo stallo. Uno dei nodi cruciali che ha di fatto impedito la prosecuzione delle trattative è stata la discussione sulle “avoided emissions”, cioè sulle cosiddette emissioni evitate. Da non confondere con le “reduced emissions” e con le “absorbed emissions”, le emissioni evitate rappresentano, al momento, un elemento piuttosto controverso nel panorama della governance climatica.

Le emissioni evitate possono essere definite come la quantità di gas serra (principalmente CO₂) che non viene rilasciata nell'atmosfera grazie all'adozione di pratiche o tecnologie ritenute “sostenibili”. L’emission avoidance viene dunque calcolata come la differenza tra le emissioni che sarebbero state prodotte in uno scenario di business as usual e quelle effettivamente prodotte. Tuttavia, attualmente, non esiste uno standard internazionale né una terminologia univoca per descrivere le emissioni evitate, il che determina una mancanza di uniformità che lascia alle singole aziende l’iniziativa di sviluppare i propri approcci su base arbitraria, con conseguenti problemi di rendicontabilità.

Inevitabilmente, sulla possibile inclusione delle avoided emissions nel testo dell’Articolo 6.4 e nei piani climatici nazionali (NDCs) degli stati si sono create forti tensioni tra le Parti, con le delegazioni del Sud che hanno da un lato espresso preoccupazione sulla possibilità che ciò potrebbe lenire la credibilità dell’Accordo di Parigi in materia di mitigazione, e dall’altro ribadito la necessità di focalizzarsi sull’implementazione di strumenti finalizzati a una riduzione effettiva, trasparente e misurabile delle emissioni climalteranti. Discussioni talmente accese, quelle sull’Articolo 6, da costringere i facilitatori a ricorrere ai cosiddetti “capannelli” (in inglese huddles), brevi pause informali per permettere ai delegati di confrontarsi e trovare accordi di massima prima di riprendere la sessione.

“Le negoziazioni di SB60 per quanto riguarda le linee guida dell’Articolo 6.4 sono state piuttosto inconcludenti”, hanno commentato Domenico Vito e Vladislav Malashevskyy, inviati a Bonn per Osservatorio Parigi. “L’introduzione nei testi finali di un wording che includesse l’emission avoidance all’interno del mercato degli ITMOs ha creato divisioni incolmabili tra i negoziatori, e questo nonostante ci sia stato un momento in cui si credeva che il testo preparatorio potesse farcela nell’adozione finale.”

In alto mare anche i negoziati sull’Articolo 6.8, che riconosce l'importanza degli approcci non di mercato (Non-Market Approaches, NMAs) per l'implementazione degli NDCs, e che si basa su principi volontari e non commerciali. Se è vero che a Bonn è stata presentata con successo una nuova piattaforma online progettata per raccogliere e scambiare informazioni sugli NMAs per diffondere best practices e facilitare la replicabilità di approcci non di mercato, rimane un punto critico che non è ancora stato superato, e che fa riferimento ad una questione squisitamente terminologica. Al momento, le Parti non condividono ancora una definizione univoca degli NMAs, e le loro posizioni divergono su quali strumenti potrebbero rientrare in questa categoria.

Se alcuni paesi propongono l'inclusione di meccanismi come il carbon pricing e le nature-based solutions all’interno dei NMAs, altri esprimono preoccupazione per il rischio di confondere questi ultimi con i market-based approach. Nonostante le evidenti difficoltà tecniche e procedurali, che fanno sì che le decisioni finali in materia saranno demandate a COP29, alcuni stati hanno iniziato a muoversi. “Diversi stati come la Svizzera, il Giappone e la Svezia stanno già siglando accordi bilaterali con alcuni LDCs, least developed countries, per implementare approcci cooperativi previsti dall’Articolo 6”, ha dichiarato la delegazione di Osservatorio Parigi.

Destinazione Baku

Insomma, come sottolineato dalle dichiarazioni di Simon Stiell, che riflettono in larga parte il sentimento di frustrazione delle delegazioni del Global South, quello di SB60 è ben lontano dall’essere un successo negoziale. A suo parere, per poter essere definito tale le Parti avrebbero dovuto “prendere più seriamente il superamento delle divisioni” senza dare per scontato che un accordo politico sarà raggiunto a Baku.

“Ci siamo lasciati con una montagna molto ripida da scalare per raggiungere risultati ambiziosi,” ha infine aggiunto. In questo quadro, Stiell ha anche ricordato che, fuori dalle stanze delle Nazioni Unite, c’è chi potrebbe aiutare a costruire il consenso politico attorno a punti che saranno critici in Azerbajan. Il riferimento è ai leader del G7, che proprio in queste ore si stanno incontrando al vertice ospitato in Puglia. Stiell ha richiamato i capi di stato e di governo delle sette economie più forti del mondo alla responsabilità. “Non è il momento di riposare sugli allori.”

Per il momento, da Bonn è tutto. Appuntamento a Baku, in Azerbajan, per il prossimo novembre.

Questo articolo è disponibile anche in inglese / This article ias also available in English

Immagini: Amira Grotendiek © UN Climate Change