Lo hanno definito una Cappella Sistina dei poveri, un Louvre contadino, una Divina Commedia degli oggetti di lavoro, degli scarti e delle scarpe rotte. Critici famosi hanno parlato di una straordinaria installazione d’arte contemporanea, unica nel suo genere. Artisti e registi, tra cui Werner Herzog, Costa Gravas, Christian Boltanski, ne sono rimasti turbati e affascinati. Il Museo Guatelli di Ozzano Taro, una frazione di Collecchio sperduta nelle campagne parmensi, è una delle più sorprendenti e originali opere di scrittura museale che l’Italia conservi. Eppure il suo autore non voleva essere chiamato “artista”. Si schermiva, Ettore Guatelli, maestro elementare e geniale outsider, dalle definizioni e dalle etichette. La grande narrazione per oggetti che lo occupò per metà della sua esistenza era semplicemente (o forse provocatoriamente?) il “museo dell’ovvio”.

L’ovvio che finisce nel dimenticatoio, in fondo all’armadio, ad ammuffire in cantina o a prendere polvere in soffitta. L’ovvio che non si incornicia, che non sta in cassaforte, che (oggi) si usa e si butta e muore in discarica. L’ovvio che è buona parte della vita. Tutta quella parte, non degna di nota, a cui Guatelli invece, antropologo per istinto, ha dedicato la sua cattedrale in campagna.

Può sempre servire…

Le stanze del cascinale dove Ettore Guatelli viveva, il granaio, il porticato in cortile sono letteralmente “ricamati” di oggetti. Come un gigantesco mosaico i cui tasselli irregolari si rivelino, a uno sguardo più attento, arnesi da cucina, forbici, coltelli, zappe, pale, pinze da fabbro, scarpe, lattine, ceste, scatole, aratri, stoviglie, tubetti di dentifrici, giocattoli…

“Non c’è un centimetro libero – racconta Vittorio Delsante, presidente dell’Associazione Amici di Guatelli e guida d’eccezione al museo – Ettore soffriva di horror vacui, voleva circondarsi di cose”. Sono oltre 60.000, infatti, quelle conservate nel museo. Le attaccava anche sul soffitto e alle porte, lungo le scale, in ogni nicchia e rientranza, componendo motivi geometrici e barocchi, giocando sulla ripetizione, l’accostamento e la ridondanza. In un accumulo metodico che è tuttavia l’esatto contrario del consumismo. È una raccolta parsimoniosa, consapevole fino all’estremo del valore del più umile fra gli oggetti. Non è l’accatastamento di averi che passano di moda in una stagione, ma il recupero paziente di ciò che è stato custodito, rammendato, riparato, trasformato, rattoppato per durare per sempre (o almeno, per il “sempre” di una vita umana). “Guatelli arriva da un periodo storico e da un ambiente fondati sull’economia di sussistenza, la cosiddetta ‘età del pane’ – spiega Mario Turci, antropologo e direttore del museo - Nel mondo contadino non si buttava via niente: il recupero e il riuso erano valori introiettati e necessità di sopravvivenza. Gli oggetti non venivano mai gettati via, al motto di ‘può sempre servire’. E infatti, il più delle volte, servivano ancora.”

Migranti, resistenti, resilienti

Per oltre trent’anni, fino alla sua morte nel 2000, Ettore Guatelli lavorò al suo museo. “Raccoglieva gli oggetti un po’ ovunque – continua Turci –. Dai robivecchi che svuotavano soffitte e cantine, nei mercatini, oppure andava lui stesso nelle case, quando gli arrivava voce che qualcuno stava traslocando.” Il risultato è una collezione disparata, che va dal carillon dell’Ottocento al Commodore 64. E oltre ai pezzi esposti, ci sono 20 container pieni di cose e i depositi nel cortile: i “giacimenti”, come li chiamano gli affezionati guatelliani, da cui estrarre ancora chissà quanti misconosciuti tesori. Nel bosco fitto e un po’ delirante della collezione, balenano a volte dei sentieri, dei percorsi non indicati, ma visibili a chi trovi il tempo e la pazienza di guardare. “Ci sono – spiega Turci – delle vere e proprie categorie di oggetti che Guatelli amava in modo particolare. Una è quella degli oggetti migranti.” Il termine, coniato dallo stesso Turci, indica tutti i manufatti ascrivibili alla tipologia del riuso creativo: che migrano, cioè, da una funziona all’altra, adattandosi, con vero spirito resiliente, alle esigenze del momento. Per esempio, l’elmetto da soldato, finita la guerra, diventa uno scaldino per la brace oppure, con un manico fissato su un lato, si trasforma in un mestolo per liquami; mentre la baionetta funge da coltello per ammazzare il maiale e la vecchia custodia della fisarmonica, con qualche accorgimento, risorge a nuova vita come trasportino per piccioni viaggiatori.

Poi ci sono gli oggetti resistenti, i “rattoppi”, come li chiamava Guatelli. “Quelli, cioè, che hanno subìto un accanimento di manutenzione per arrivare fino al limite della loro esistenza. Come la falce usurata che viene trasformata in coltello da cucina, poi in rasoio, e infine, quando non ne è rimasto quasi niente, in chiodo. O il lenzuolo talmente rammendato da non lasciar più scorgere la stoffa: un vero monumento al rattoppo.”

È curioso, a pensarci, che l’aggettivo “rattoppato” si associ sempre a un lavoro mal fatto, raffazzonato senza impegno o criterio. Il rattoppo, il recupero, la trasformazione e il riciclo erano invece una vera arte, frutto di tecniche raffinate nel tempo e abilità sopraffine. Una sorta di tecnologia pre-scientifica, un’ingegneria contadina che il pittore russo Vladimir Arkhipov ha battezzato, in un suo libro recente, il “Design del popolo”. Quell’ingegno degli umili a cui Guatelli ha eretto il suo monumento e che, da insegnante, cercava di illuminare per i suoi studenti, perché ne facessero motivo di dignità e di orgoglio per le proprie origini.

Dagli oggetti (usati) si impara

L’aspetto didattico e pedagogico è inscindibile dall’opera di Ettore Guatelli, così come quello narrativo. Vittorio Delsante, che lo conobbe come collega in una piccola scuola elementare di paese, ne parla come di un grande affabulatore. “Quando il professor Pietro Clemente lo invitava alla facoltà di Antropologia a tenere lezione, lui si portava dietro una valigia piena dei suoi oggetti. E cominciava a raccontarli. Gli studenti affollavano l’aula per ascoltarlo e guardarlo mentre tirava fuori le sue cose, una ad una dalla borsa, come un mago. È una modalità di divulgazione, questa del museo-valigia, che usiamo ancora oggi, con l’Associazione, quando organizziamo i laboratori nelle scuole.”

Del resto il cascinale di Ozzano Taro è prima di tutto un museo della narrazione. “Quella di Guatelli – precisa Turci – non è una raccolta etnografica, né un ecomuseo della civiltà contadina, come ce ne sono tanti. È un museo di storie. Gli oggetti raccolti sono qui perché significativi per la vicenda culturale ed esistenziale di chi li ha posseduti.” Come, per esempio, la valigetta fatta da un militare con dei barattoli saldati: parla di povertà, di necessità, di partenze e persino di abitudini alimentari.

“La stessa modalità artistica con cui disponeva i pezzi della sua collezione, il ‘mettere bene le cose’, come diceva, non era per lui altro che un mezzo per attirare l’attenzione dei visitatori e convogliarla sulle storie raccontate dagli oggetti.”

Storie che diventavano la parte fondamentale del suo metodo di insegnamento. Rifacendosi all’attivismo pedagogico di Don Milani e Gianni Rodari, Guatelli insegnava ai suoi ragazzi l’importanza del fare e il valore delle cose, ben al di là del loro semplice acquisto e utilizzo. “Gli oggetti erano, per il Guatelli maestro di campagna, libri capaci di parlare del mondo a chi di mondo ne aveva visto poco. Un oggetto – continua Turci – raccoglie in sé il lavoro di chi lo ha fabbricato, lo stato delle tecnologie di un certo periodo storico, l’economia, la società, le mode, gli usi. E, non da ultimo, le storie umane che gli sono rimaste attaccate.” Una Life Cycle Assessment dell’anima, in pratica.

In epoca di obsolescenza programmata, di morte pianificata e rapido oblio dei beni, le cose pesanti di rattoppi e ricordi collezionate da Ettore Guatelli sono una lezione commovente e dura. Prima che si cominciasse a parlare di economia circolare, prima degli appelli al risparmio di risorse, il messaggio proto-ecologista e anti-spreco del maestro di campagna arrivò innanzitutto come un monito a rispettare il valore di ogni oggetto: ché anche il più umile è frutto del lavoro di qualcuno e porta con sé una storia.

Foto di Mauro Davoli

Filo rosso e seconde vite

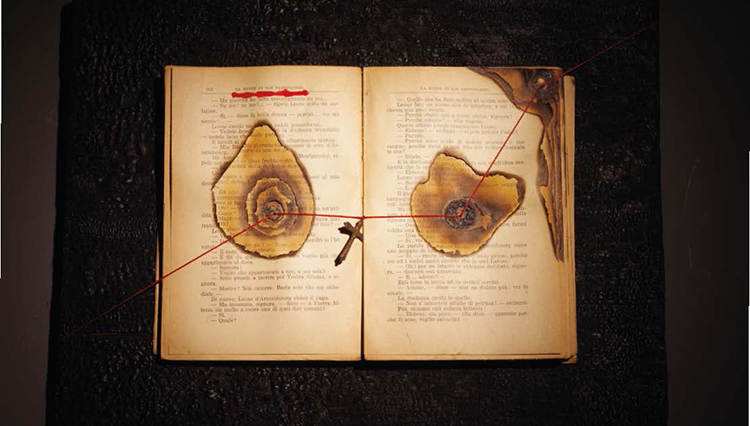

C’è un fil rouge, metaforico e materiale, che lega le opere di Leonardo Dingi. Un sottile filo rosso da cucito che si insinua tra le crepe di un vecchio campanaccio stonato, come a volerlo rammendare. Poi corre tra le pagine bruciate di un libro che evoca antiche stragi religiose; cinge la vita di un Cristo in croce, senza più croce né testa; fissa alle nicchie di una bacheca, in un inquietante scomposto collage, le membra di una bambola rotta; assicura a nuovi supporti di ferro battuto piccoli crocifissi di ceralacca, forme per scarpe, candelabri orfani delle loro candele. A tutti manca qualcosa: un pezzo, un ordine, una funzione, un complemento. Ma in questa mancanza trovano un senso e raccontano una storia.

Anche all’artigiano bolognese Leonardo Dingi, esattamente come a Ettore Guatelli, interessano le storie rimaste attaccate agli oggetti. E proprio come il maestro di Ozzano Taro, anche lui pronuncia con pudore la parola “arte”: “Creo delle ‘cose’ con pezzi di recupero e scarti che mi capitano tra le mani”, spiega. Non è un caso che la prima mostra delle sue “cose” sia stata ospitata, appunto, al Museo Guatelli. “Da sempre amo recuperare materiali di scarto per farne oggetti – racconta Dingi. Li tenevo a casa mia, poi da qualche anno ho cominciato anche a venderli in bottega: piccoli pezzi di arredamento, lampade soprattutto, che compongono la collezione Era. È però solo da qualche mese che sto provando a svincolarmi dalla funzionalità dell’oggetto e a realizzare delle creazioni che abbiano semplicemente un valore estetico”.

La bottega di Dingi, a Bologna, ha una lunga tradizione nel restauro di oggetti metallici e nella riproduzione di maniglie e serrature antiche. A fondarla, nel 1961, fu il padre Silverio, mentre Leonardo cominciò a lavorarci da ragazzo, quando ancora studiava all’università. Il fuoco, la fusione, il metallo, le crepe e le rotture sono così immagini che ricorrono nelle sue opere artistiche e derivano dalla lunga pratica artigiana. Crocifissi e candelabri sono, invece, presenze assidue un po’ per contingenza (chiese ed enti ecclesiastici sono da sempre clienti importanti della bottega) e un po’ per lo statuto di feticci che incarnano: oggetti maneggiati, consumati, vissuti, che hanno raccolto sospiri, preghiere, lacrime e forse maledizioni. Hanno perso, ora, la loro funzione “pratica”, ma il filo rosso di Dingi li risolleva a un’altra vita.

Nelle immagini: opere di Leonardo Dingi, foto di Vittorio Delsante