Plastica. Un materiale indispensabile gestito per decenni male. Molto male. E che si continua a gestire in maniera pessima e insostenibile, dalla culla alla tomba, e soprattutto in maniera non circolare. Il risultato è che con il proliferare delle tipologie di polimeri anche il riciclo è difficoltoso. Una gran parte delle plastiche, a eccezione dei sei tipi usati per gli imballaggi, ha come ultima fermata delle destinazioni insostenibili, come l’incenerimento, la discarica o peggio l’ambiente, magari quello marino. E in questo quadro negativo entrano anche le bioplastiche, il cui destino naturale non deve essere né il riciclo, né, peggio, l’ambiente. Destinazione quest’ultima che potrebbe essere considerata “naturale” visto che tanto si tratta di polimeri in linea di massima biodegradabili. Il vero utilizzo finale della bioplastica, infatti, è il compostaggio assieme ai rifiuti organici che ognuno di noi produce. E non deve passare nemmeno il messaggio mediatico, in realtà abbastanza scontato, che il prefisso “bio” aggiunto alla parola “plastica” sia il magico lasciapassare autorizzativo per i cittadini ad abbandonare al proprio destino nell’ambiente il sacchetto di bioplastica. L’uso delle bioplastiche è in realtà una soluzione “efficiente” per ridurre l’utilizzo delle plastiche d’origine fossile e quindi abbattere la CO2 a esse legata, visto che la bioplastica è sostanzialmente neutra sul fronte delle emissioni, ma non può essere presa come una soluzione a fenomeni quali il littering, tutt’al più come un’attenuazione del rischio dei danni più gravi, specialmente per le specie marine. In questo scenario generale Novamont ha sottoposto i biopolimeri di sua produzione, ossia il Mater-Bi, a una serie di test ambientali che sono stati illustrati durante un recente appuntamento a Roma.

Il destino delle bioplastiche

“Le plastiche biodegradabili sono state progettate per fare prodotti recuperabili mediante riciclo organico, come per esempio il compostaggio, oppure per applicazioni specifiche come i teli di pacciamatura usati per l’agricoltura” ha detto Francesco Degli Innocenti, responsabile ecologia dei prodotti presso Novamont, che ha aggiunto “e sono strumenti utili nella raccolta differenziata dei rifiuti organici, come contenitori, biodegradabili, di un contenuto altrettanto biodegradabile come il rifiuto organico”. Al di là di questo quadro, per così dire “ideale” c’è poi la realtà che è quella dell’abbandono nell’ambiente dei rifiuti e che avviene indipendentemente dal fatto che una plastica sia bio o meno, ma che nel caso dei polimeri biodegradabili è importante conoscere. In questo quadro è interessante analizzare i percorsi di questi rifiuti che si originano a terra e per il 20% finiscono in mare. E l’80% di questo venti per cento rappresenta la quantità di rifiuti presenti nel marine litter originati a terra, mentre il 20% restante è immesso direttamente nelle acque.

Vediamo i dettagli, ma prima è necessario delineare con chiarezza lo scenario. Un sacchetto in plastica, bio o non bio, abbandonato in un ambiente naturale è un pericolo potenziale che può causare dei danni se, per esempio, è inghiottito dalla fauna marina, mentre il rischio è rappresentato dalla probabilità che una sorgente di detto pericolo si trasformi in un danno effettivo. Il rischio ambientale, quindi, dipende dalla concentrazione del “fattore di pericolo” e dal tempo di permanenza nell’ambiente. Ed ecco che quindi la biodegradabilità, intesa come la completa conversione dei polimeri in CO2 e acqua a opera di microorganismi quali i batteri, diventa importante. “Ciò significa che il materiale viene ‘mangiato dai batteri’ – ha detto Christian Lott, biologo marino presso l’istituto di ricerca HYDRA che ha diretto oltre 100 progetti occupandosi anche delle barriere coralline – Un processo che non ha nulla a che fare con la frammentazione, il deterioramento e la disintegrazione del materiale”. Si tratta di una precisazione importante, sia nella metodologia di studio, sia nell’accezione comune della biodegradabilità che per anni è stata vista come la “sparizione alla vista” dell’oggetto che nel caso delle plastiche fossili non significa che le sostanze inquinanti siano sparite dall’ambiente. È un equivoco che per anni ha consentito che su sacchetti fatti con plastica fossile si potesse scrivere “biodegradabile”.

Sul campo

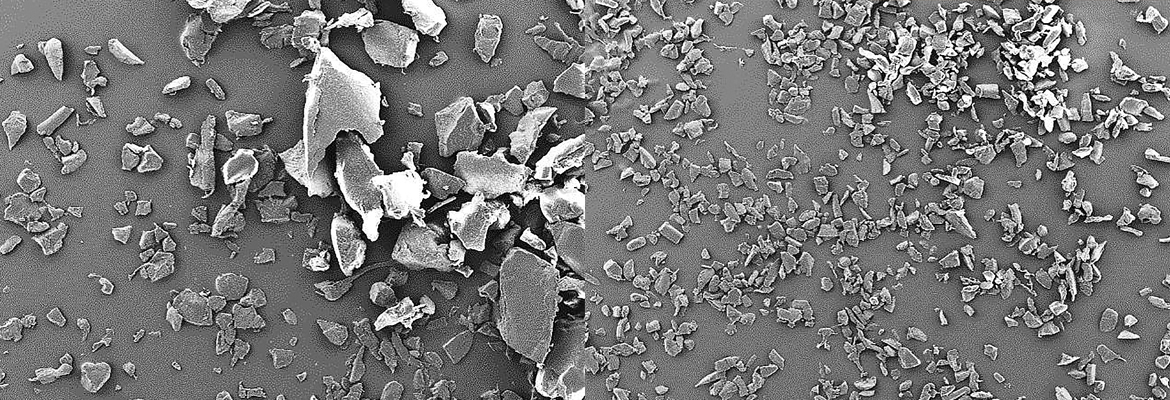

Per determinare la biodegradabilità dei materiali plastici a contatto con i microorganismi marini, una serie di campioni di Mater-Bi sono stati esposti all’effetto di sedimenti marini, sia in laboratorio, sia in veri ambienti marini, e la biodegradazione è stata determinata con metodologie specifiche oggi disponibili a livello internazionale con metodi standardizzati. Ne è emerso che i materiali composti con il Mater-Bi mostrano valori di biodegradazione in linea con i materiali cellulosici – usati come materiali di riferimento – ossia la carta, che possiede una bassa persistenza ambientale. Ma ciò non è bastato. Sempre usando i materiali cellulosici come riferimento si è voluta valutare con tre test la tossicità dei frammenti di Mater-Bi in relazione ad alcuni organismi adottati come modelli della biodiversità marina. Il primo è stato relativo all’inibizione della crescita algale della Dunaliella tertiolecta Butcher, un’alga monocellulare basata sulla fotosintesi; il secondo relativo all’embriotossicità nei gameti e negli embrioni del Paracentrotus lividus, un riccio di mare della famiglia Parechinidae, comune nel Mar Mediterraneo. Infine, il terzo test ha riguardato gli avannotti del Dicentrarchus labrax, la spigola anche detta branzino, valutando la mortalità, la genotossicità e gli stress ossidativi.

“Gli elutriati (soluzioni che si ottengono mescolando il sedimento da saggiare con un’acqua dalle caratteristiche del corpo d’acqua d’interesse, ndr) ottenuti dai sedimenti marini esposti per 6 e 12 mesi a frammenti di Mater-Bi all’1% mostrano l’assenza di effetti tossici in tutti e tre gli organismi modello, sia in senso assoluto, sia rispetto agli elutriati ottenuti dai sedimenti esposti alla cellulosa” ha detto Silvia Casini, professore associato in Ecologia ed Ecotossicologia presso l’Università di Siena. “Il processo di degradazione del Mater-Bi non ha generato e trasferito negli elutriati sostanze tossiche in grado di provocare alterazioni nella crescita nella Dunaliella tertiolecta, embriotossicità nel Paracentrotus lividus e stress ossidativo o genotossicità nella spigola.”

Quindi sia per quanto riguarda la degradazione, sia la tossicità nella biosfera marina il Mater-Bi sembra non destare problemi, cosa che però – come detto – non deve rappresentare un alibi. E a rimarcare ciò è stata Catia Bastioli, amministratore delegato di Novamont, nel suo intervento a conclusione dell’evento che ha riportato il discorso a uno scenario più ampio, andando oltre alle analisi in risposta ai dati allarmanti sui tempi di biodegradazione delle bioplastiche nell’ambiente marino che sono stati diffusi nei mesi scorsi. “Le bioplastiche e più in generale la bioeconomia è una proposta per riconnettere economia, società e territorio” ha detto Bastioli. “In realtà ciò che sta creando problemi all’ambiente marino deriva dallo scarso rispetto che abbiamo in generale per il suolo. Ciò che dobbiamo fare è ripensare l’intera filiera agroindustriale, orientandola alla rigenerazione dei territori. E per fare ciò la chiave di volta è la bioeconomia circolare e su questo aspetto abbiamo il dovere, imposto anche dalla sempre maggiore pressione che abbiamo sugli ecosistemi, d’accelerare.” Il tutto avendo ben chiaro che è necessario mantenere il controllo sull’intera filiera del riciclo, perché la biodegradabilità e la non tossicità non rappresentano una “licenza di discarica” e qualsiasi prodotto antropico gettato in natura è un potenziale fattore di pericolo.

“La biodegradazione in mare del Mater-Bi”, 2 luglio 2019 Roma, www.novamont.com/leggi_evento.php?id_event=157

Immagine in alto: Prove di biodegradazione con Mater-Bi macinato a differenti granulometrie